家では子どものお世話に追われ、職場では時短勤務や急な早退で肩身の狭い思い…。

怒涛の日々の中で、パンク寸前で頑張るあなた。本当にお疲れ様です。

この記事では、現役公務員ワーママである私が、

- 現役公務員ワーママ「しんどい…」と感じる瞬間7つ

- しんどさを軽くするための対処法3つ

をご紹介します。

「公務員ママって恵まれてるんでしょ?」と言われがちなこの仕事。でも実際は…?

あなたが「辛い」と感じているなら、辛いんです。

「私だけ?」と悩んでいるあなたの心が、少しでも軽くなりますように。

ワーママ公務員、しんどいポイント7選

公務員、”制度は整っている”とはいえ、気まずさと自己犠牲で成り立っています。

それでは限界公務員ワーママ、しんどいポイントを紹介していきます。

1. 子どもとの時間が取れない

仕事して、保育園に迎えに行って、ご飯食べさせて、お風呂入れて寝かせる。

それだけで、もう一日が終わります。

「おかえり!今日は何が楽しかった?」なんて余裕ゼロ。

言葉を交わすのは「ご飯食べて」「お風呂入るよ」「早く寝ようね」ばかりです。

最低限“育てる”ことはできてるかもしれない。

でも、“一緒に過ごす”って、こういうことじゃない気がして、ふと泣きたくなることも。

もっと子どもがやりたがってることに向き合ってあげたい…と思っても、平日はいつも時間に追われて難しいですよね。

はなこ

はなこほんの5分でもいい、子どもと目を見て笑える“余白”がほしいです。

2. 保育園の洗礼で休暇が消える

育休復帰直後、看護休暇は復帰初月で使い切りました。

このペースだと、残された有給で乗り切れるのか…と不安になりますよね。

私の同期は看護休暇も有給も使い切り、やむなく育休に戻ったという話を聞いていたので、なおさらでした。

「また発熱で…」「保育園からお迎えコールが…」

上司や同僚に伝えるたび、心の中で土下座する気分。

制度はあっても、使うたびに罪悪感と肩身の狭さが積み重なります。

3. テレワークができない

あなたの自治体では、テレワークってできますか?

私の自治体では、”一応”制度はあります。

ですが…申請に時間と手間がかかるため、コロナ禍以降ほぼ誰も使わなくなってしまいました。

テレワークできたら…と思うことがあっても、

こんな形ばかりの制度では、何の役にも立ちません。

テレワークの制度導入に関わった同期からは、

「あまり使ってほしくないから手続きを複雑にしてる」

という話を聞きました。

4. 部分休業のはずが実質フルタイム

私は夕方1時間の部分休業を取得しています。

ですが、業務が多すぎて、実質フルタイム勤務。制度の意味がなくなっています。

しかも、取り消しのたびに紙の申請書を出す始末…。

取り消しは1件ごとに庶務担当者が手入力するため、手間をかける申し訳無さもあります。

”働き方改革とは?”と疑問に感じざるを得ません。

5. 異動ガチャの悲劇

育休から復帰後、はじめての異動がありました。

そこで配属されたのは、職員一人ひとりが異なる業務を担当し、残業もそれなりにある部署。

「子どもが小さいので部分休業を取得希望」と伝えていたので、てっきり「戸籍住民課」のような、「みんなが同じ仕事をする部署に行くと思っていました。

「異動希望は必ず聞き入れてもらえるわけではない」というのはもちろんわかります。

制度も配慮もある風ですが、結局”人手が足りない部署にねじ込まれる”現実。

勤務形態(部分休業取得)はさすがに考慮してほしかったです。

6. 見えないジェンダーの壁

いきなりジェンダー…?と思いますよね。でも、こんな風に感じたことありませんか?

- 私は家事育児で残業できないけど、夫はしてる

- 男性職員同士が、喫煙所や残業中の雑談で仕事の方向性を決める

- 「女性だから」とは明言されないけど、なんとなく庶務や雑務を任されがち

これ、誰かが悪いわけではないです。でも、なんとなくの空気で、女性側が負担を多く抱えていませんか?

家庭内でも同じです。

「夫は残業、私は保育園にお迎え」は、話し合って決めた”役割分担”のように見えますが…実際は、「生活の流れで自然と決まっただけ」というパターンが多いです。

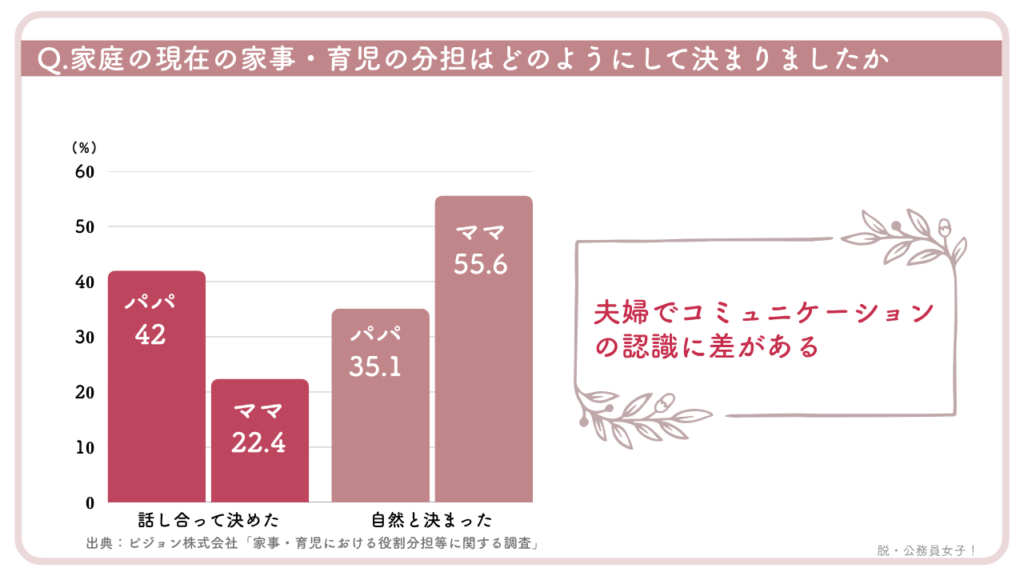

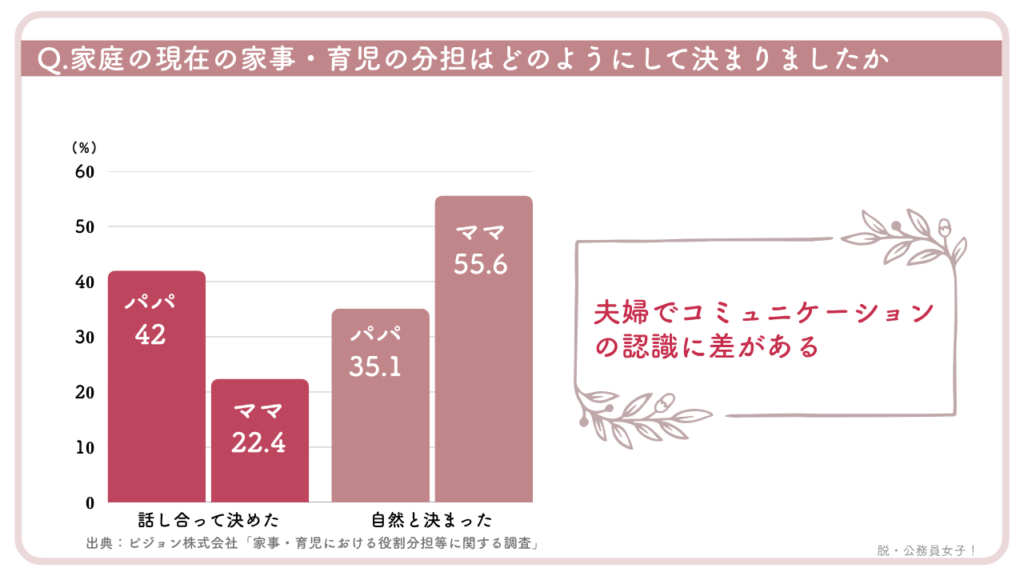

例えばピジョン株式会社が行った調査では、現在の家事・育児について、以下の回答がありました。

- 話し合いはしていないが、生活する中で自然と分担が決まった

→パパ35.1%、ママ55.6% - 夫婦で話し合って決めた

→パパ42%、ママ22.4%

「パパは話し合って決めたと思っているけど、ママは“そんな話し合い、してない”と感じている」

というすれ違い。

さらにこの分担、無意識のうちに「男は仕事、女は家庭」という古い価値観に引っ張られていませんか?

「私がやるしかなかった」を積み重ねた結果、“自分で選んだ”つもりが、実際は周囲の空気や常識に“選ばされていた”なんてことも。

いざ違和感に気づいても、

「夫も頑張ってるし…」とか

「公務員で恵まれている方だし…」と、自分の感情を押し込めてしまいませんか。

気づいたところで、自分の力ではすぐにどうにもできない無力感もあります。

7. 「辞めたらもったいない」の呪縛

「せっかくの公務員なんだから」

「育休とりやすいし、恵まれてるよね」

わかってる。でも、それでも辛いですよね。

辞めたいと思っても、

親に言えば「甘え」だし、

民間勤めの友達に言えば「もったいない」と返ってくる。

Yahoo!知恵袋を見ても、「辞めたら後悔」のオンパレード。

もう、どこにも味方がいない気がしてきませんか?

自然と「私さえ我慢すれば…」となってきたら、危険信号です。

しんどさを軽減する対処法3選

このしんどさから、少しでも楽になりたい。そんな思いで、私が日々試行錯誤して見つけたオススメの対処法をご紹介します。

1. 家事は外注・家電に頼る

溢れる家事、お金で解決できるかな?と考えました。

最初は「お金もったいない…」とマインドブロックがありましたが、まずは1回課金してみることに。

使ってみるとすごく良くて、もうなくてはならない存在に。

心に余裕が生まれて、子どもにイライラしたりすることが減りました(無くなりはしない)。

外注や家電に課金すること=最強の自己投資だと思えるようになりました。

家事代行を使う

週1で2時間。プロがピカピカにしてくれるだけで、家の空気が変わります。

しかも、自治体によっては補助があります。

我が家はそれでメンタルがかなり救われました。

費用が気になる人は、シルバー人材センターもおすすめ。

シルバーさんは掃除の”プロ”ではないですが、柔軟でありがたい存在です。

ミールキット+ホットクック

生協で購入したミールキットを、ホットクックに入れてボタンを押すだけ。

ミールキットの調理手順は読んでいません。

「今日のごはんどうしよう…」ってかなりのストレスですよね。

時短家電に課金する

- ルンバ:ルンバ様のために子どものおもちゃを片付ける

- 食洗機:洗い物地獄から解放

- 乾燥機付き洗濯機:洗濯→干す→取り込む→たたむ、全部ショートカット

- ホットクック:代わりに調理してくれるのありがたい

導入コストは確かにあります。

ですが、どれも私の代わりに動いてくれるものたち。

「買ってよかった」と思っています。

2. 子どもの体調不良は1人で抱え込まない

病児・病後児保育を利用しましょう。

「弱ってる子を預けるの、かわいそうかな…」って思いますよね。

私もそう思って、最初はなかなか踏み出せませんでした。でも、職場の先輩が利用していたのをきっかけに、一度試してみることに。

すると、最初は不安そうにしていた子どもも、帰ってきたら「楽しかった!」と。

子どもって案外、特別な環境にワクワクしてたりするものかもしれません。

我が家は、「熱は下がったけど登園できない微妙なタイミング」で使っています。

病み上がり、「無理して登園させちゃったかな…」とモヤモヤすることがありません。

その“もどかしい1日”を任せられるだけで、親の心がぐっと軽くなります。

3. メンタルケアと“開き直り”を味方に

しんどい日々が続くと、

「私が弱いのかな」「やっぱ甘えてるのかな」って弱気になってしまいます。

冷静に考えれば、

仕事と育児を“両立”なんて、そもそもできない!

それを日々やろうとしてる私達、もう十分すぎるほど偉くないですか?

いっぱいいっぱいのとき、疲れているときはどうしてもマイナス思考になってしまうもの。

勇気を出して、”自分のために”有休を1日とってみてください。

そして心に余裕がある状態で、考えてみましょう。

「辞めたらもったいない」って声に揺れるなら…

- あなたが本当に大事にしたいものは何ですか?

- 自己実現?子どもとの時間?健康?安心感?

どれを選んでも間違いじゃない。

“自分が納得して決めた”というのが、いちばん大事なことです。

まとめ:転職・退職も“アリ”!大事なのは「自分軸」

公務員って、世間的には「安定」「子育てにやさしい仕事」なんて言われます。

でも、実際に働いてみて思うのは、

”制度はあっても、使わせない空気がしんどい”。

辞めたらもったいない、せっかくの安定を手放すなんて…というイメージの公務員。

Yahoo!知恵袋などのネット上の意見を見て、心が揺らぐこともありますよね。

ですが、あなたが大事にしたいものはなんですか?

オススメは、「こうなりたい自分」を思い描いたら、そのイメージに近い人に話を聞くこと。

ネット上で「もったいない」と回答している人は、公務員を辞めていない人や、そもそも公務員ですらない無関係の人だって多いです。

私は、2028年に公務員退職を目指しています。

心の支えになっているのは、辞めていった同期が「後悔してない」と明るい顔をしていたことです。

私が公務員をやめたい理由は以下に書いています。

『このままじゃダメかも』って思った今日こそ、人生を見つめ直すタイミング。

辞める・辞めないじゃなく、大事なのは、自分が何を大切にしたいのか。それが見えてきたとき、自然と次の一歩も見えると思います。

コメント