30代に入って、「人生の選択肢が急に狭まった」と焦る瞬間、ありませんか?

私は、退職者名簿に同年代の人の名前を見るたび、先を越されたような、置いていかれたような気持ちになっていました。

- このまま公務員?定年まで働く未来が見えない

- でも、辞めたところでどうする?

- 同じように思う人って、ほかにもいるのかな…

公務員歴12年の私も、入庁してすぐ、「いつかは公務員辞めたい」と思っていました。

「いつ辞めるのか」はハッキリせず…

産休・育休を経て復職し、仕事と育児に奔走するようになってから、「このままではいけない」という思いが強くなりました。

この記事では、30代女性/現役公務員/子どもありの私が、

- 公務員を辞めたいと思った理由

- 公務員を辞めるメリット・デメリット

についてお伝えします。

特に、「辞めたい気持ちはあるけど、悩んでる」という人に向けた内容となっています。

この記事を読んで、「公務員を辞める」イメージが少しでも持てたら嬉しいです。

公務員12年目の私が「辞めたい」と思った5つの理由

仕事と子育てで慌ただしく駆け抜けていく日々。ふとした瞬間、「これでいいのかな」という不安が心のなかに押し寄せました。

定年まで公務員として働く未来が見えず、自分の将来を考えると、暗い気持ちに…。

そのなかで、私が「公務員辞めたい」と思った理由は以下の5つです。

1.柔軟な働き方ができない

私の所属自治体では、テレワークの制度はあるものの、実際はほぼ機能していません。

子どもの体調不良で、在宅で少しでも仕事を進めたい。

通勤時間がなければ少しでも家事を進められるのに…。

そんなとき、在宅勤務ができると助かりますよね。

しかし、コロナ禍以降、私の自治体でテレワークをしている人はほとんど見なくなってしまいました。

テレワークはコロナ禍で一応制度化されたものの、実行するには手続きが煩雑で、時間もかかる。

申請には、毎回上司の手間もかかるので気が引けます。

それもそのはず。テレワークの制度設計に関わった同期いわく、

外部の目もあるし、一応テレワークの仕組みは設けてある(でも使わないでね)

というのが本音だとか。

はなこ

はなこ住民の個人情報を扱う業務など、そもそもテレワークに向かない部署も多いですよね。

2.女性ロールモデルの少なさや男女格差

ロールモデルとなる女性上司の存在が少ないです。

私が業務で関わりのある範囲では、いないと言っても差し支えありません。

政府の計画では、「2020年代の可能な限り早期に指導的地位に占める女性の割合が30%になるよう」取り組みを勧めると掲げられています。

とはいえ、まだまだ女性管理職が少ないのが現実。

また、女性公務員の昇進とキャリアについては、女性公務員のリアル なぜ彼女は「昇進」できないのか [ 佐藤直子 ]にて男女で差が生じていると指摘されています。

- 女性職員が昇進に繋がりにくい「庶務業務」に偏る

→キャリアパスが行き止まりになる傾向 - 幹部職に昇進後も、重要な意思決定に関わる「本庁」ではなく「支庁」配属が多い

→幹部職に必要なスキル経験を積む機会が限られる

→男女間で職歴の質と幅に差が生じる

私や周囲の状況と照らし合わせて、とても共感できました。

私も、係員4人の部署で「主に庶務担当の女性チーム」と「メイン業務担当の男性チーム」に分けられたときには、納得がいかなかった経験があります。

著者である佐藤直子さんは、川崎市の職員として働きながら、自治体の女性職員のキャリア形成などについて大学院で研究をしているとのこと。

キャリアに悩むすべての公務員女子に読んで欲しいです。

3.スキルアップできない

公務員の仕事は、いわゆる「ゼネラリスト型」。

異動が多く、やっと業務に慣れても、またゼロからのスタート…というのは珍しくありません。

- 専門性が身につきにくい

- 自分の「得意」や「強み」が育たない

- 成長の実感が持ちにくい

前項でも触れたように、「女性」というだけで庶務を任されることも未だに多いです。

これでは、なおさら「自分の成長」を感じられません。

さらに私が一番不安だったことは、

「もし私が”公務員”でなくなったら、何もできない、生きていけないかもしれない」という感覚です。

ずっと「公務員」という身分と仕組みに守られて働いてきた私。

その外に出た瞬間、何を武器に、どうやってお金を稼げば良いのかわからない。

この「自分の力で生きていける実感がない」ことが、ずっと怖かったのです。

4.頑張っても報われない給料

公務員の給料は、地方公務員法や各自治体の条例に基づき決まっています。

昇給額は、給料表による年功序列型。

民間と違って「成果が見えにくい」仕事が大半で、成果主義が導入しづらい構造にもなっています。

毎年1万円に満たない昇給額。

子どもが生まれ、これからかかる教育費のことを考えると、決して満足できる額ではありませんでした。

人って、先が見えてしまうと、頑張る気力がわかなくなる生き物なんでしょうね。

5.仕事のやりがいのなさ

住民のための仕事のはずが、いつも議員の顔色を伺う上司。

誰の方を向いて仕事をしているのか。

自分の仕事が理想の公務員像とかけ離れていると思うことが多々ありました。

「本質ではない、些末なところに時間を取られるところ」も、モチベーションダウンの要因です。

- 書類の形式や体裁の修正に追われる

- 一つの報告資料において、複数バージョンを用意(課長用・部長用など)

- 内容の薄い会議や打ち合わせ

- 未だにFAXで情報のやりとり

こういった話を民間企業で働く友人にすると、ウケがいいです。笑

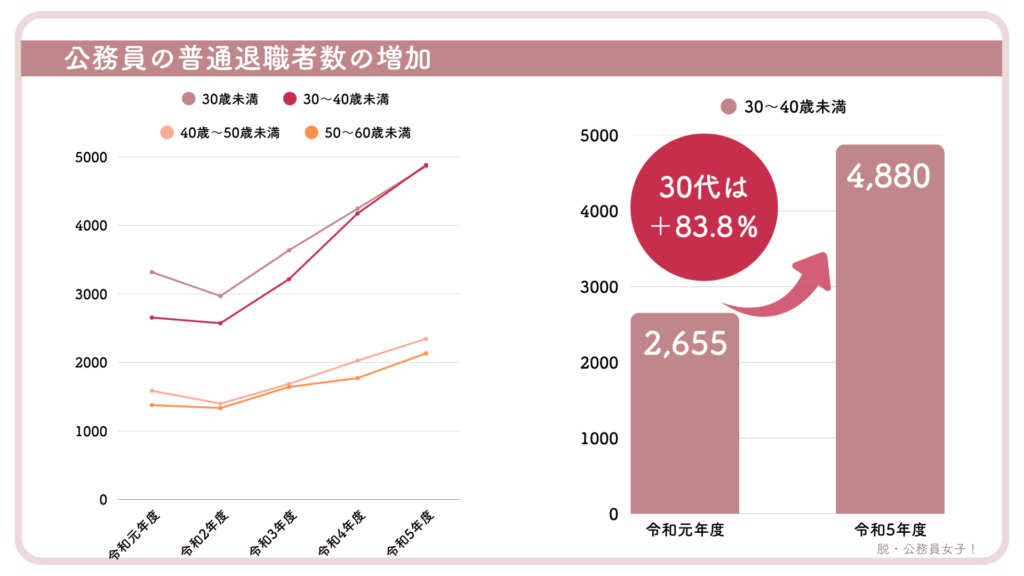

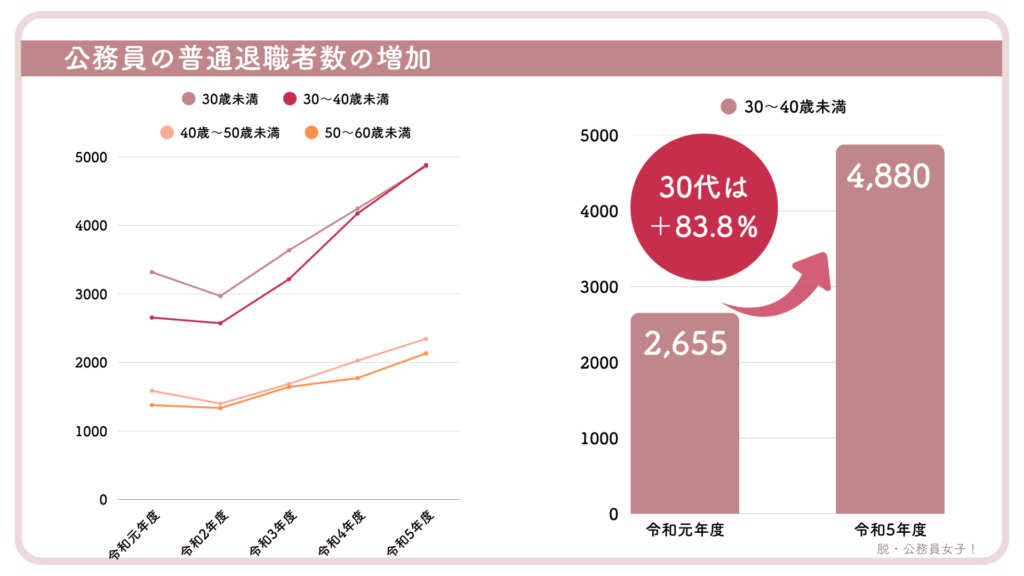

【データで見る】公務員を辞める30代は5年間で約84%増加

総務省の「地方公務員の退職状況等調査」では、公務員の普通退職者数は毎年増加傾向であることがわかっています。

30代では、令和元年から令和5年度までの5年間で、83.8%も増加(2,655名→4,880名)。

また、山梨総合研究所の調査では、30代前半の女性の退職理由にキャリアアップを目指している感があり、幼い子どもがいるケースでも同様と推測されるとのこと。

30代前半という同年代の女性で、特に「キャリアアップのため」が大きな割合の変化を示している点について、子どもがいない夫婦や独身女性に関しては、キャリアアップを目指している感があり、特に30代前半は丁度分かれ目ではないかと回答している。

(中略)こうした状況は、まだ子どもが幼く、キャリアとしては働き盛りの30代前半女性の他の職種でも同様のことが少なからず起きているものと推測される。

Vol.314 若手自治体職員の早期離職をめぐる問題―WEBアンケート調査とWEBインタビュー調査結果の分析を通して― 山梨総合研究所

「定年まで公務員」という選択をせず、普通退職する人の増加はデータからも読み取れます。

こうした数字を見ると、「公務員を辞める」という選択肢も、少し現実味を帯びてくるのではないでしょうか。

【30代ワーママ目線】 公務員を辞めるメリット3選

30代女性公務員かつワーママでもある私が考える、公務員を辞めるメリットは次のとおりです。

1.柔軟な働き方を選択できる

場所と時間を選びやすくなり、急な呼び出しの負担が激減します。

完全在宅とまでいかなくても、テレワークという選択肢を持てること。

それだけでも心理的負担は違います。

2.努力次第で給与アップ

スキルや結果次第で年収UPの可能性があります。

業界や企業によってある程度上限はあるものの、給料表で決められた公務員よりも道は開けています。

3.堂々と副業ができる

副業はスキル獲得にもつながるので、スキルを獲得しつつ、副収入を得られる可能性があります。

初期費用をかけずにスモールスタートすれば、副業をするデメリットはほぼありません。

本業以外にわずかでも収入の柱が増えるのは、気持ちも明るくなり、大きなメリットといえます。

公務員を辞めるデメリット3選

「公務員を辞めた先に希望がある」ようで、実際は未知数です。

デメリットは事前準備によってある程度対処可能なので、しっかり押さえておきましょう。

1.安定保証がなくなる

公務員の最大のメリット、「安定」がなくなります。

- リストラがない

- 景気が悪くても給料は大幅に下がらない

- ボーナスは毎年ある

民間企業の場合、会社の業績によっては給料が下がる可能性もあります。

フリーランスの場合は、それ以上に給料や待遇が不安定です。

どちらも、生活防衛費を貯めて、副業による収入の柱を育てていけば不安は軽減できそうです。

2.ローンの審査が通りにくくなる

公務員は社会的信用が高く、ローン審査が比較的通りやすいです。

一方、民間に転職後は、ローン審査が厳しくなる可能性も。

フリーランスの場合、多くの銀行では、業歴2年以上、直近2年の収入が一定以上あるなどの条件があります。

もし近いうちにローンを組む予定があるなら、組んでから退職するのがいいかもしれません。

3.民間への転職がうまくいくとは限らない

残業が多かったり、急な休みに理解のない職場もあります。

公務員から民間への転職は、未経験採用となることも。

その場合、公務員時代よりも一時的に年収が下がる可能性も高いです。

だからこそ、転職先の徹底したリサーチや、生活防衛資金を多めに貯めておくなど、辞める前の備えは必要です。

公務員を辞めたあとは?私が調べた5つの選択肢

私が公務員を辞めるにあたって検討した選択肢は、以下の5つです。

1.民間企業へ転職

多くの方が思い浮かぶのが、民間企業への転職かと思います。

希望の職種や給料などを押さえたうえで転職できれば、公務員時代よりも充実した働き方ができるかもしれません。

私は、「公務員という身分に依存したくない=会社に依存したくない」という思いがあるため、最初からフリーランスを目指すことに決めました。

2.異なる公務員へ転職

市役所→県庁のように、同じ公務員でありながら異なる自治体に転職する方法です。

- 職場環境や人間関係を変えたい

- 「公務員」という身分や公務員の仕事は好き

- 今より広域的な視点で仕事をしたい

- もう少し自宅に近い職場にしたい

といった人にはオススメ。一番低リスクで環境を変えられる手法です。

3.フリーランス

公務員を退職し、何らかの仕事でフリーランスとなるパターンです。

ライター、Webデザイン、プログラミングなど、業種はさまざま。

公務員からいきなりフリーランスとなるので、かなりの冒険とも言えます。

公務員を辞める前に、ある程度収入の目処を立てておきましょう。

私は夫の事業を手伝いながら、フリーランスになる方向性を模索しています!

4.会計年度任用職員+個人事業主の”複業”

「副業じゃないの?」と思うかもしれませんが、「複業」です。

パートタイムの会計年度任用職員は副業禁止規定がありません。

身分は公務員でありながら、新しい仕事にも挑戦できる。

安定と独立のどちらも叶う、”美味しいとこ取り”です。

- 会計年度任用職員(公務員)での仕事→収入担保

- 他の仕事→チャレンジ、自己実現

ゆるやかに働き方を変えられるため、突然個人事業主になるよりも、受け入れやすい選択肢ですよね。

ただし、以下の3点には注意が必要です。

- 公務員の仕事や環境に嫌気が差している人には向かない

- 任期が原則1年度以内(継続の保証はない)

- 「副業がOKでも届け出が必要」など、自治体のルールが異なる

5.休職する

「公務員を辞める」前の選択肢ですが、休職するという手もあります。

心身ともに疲弊しているときは、「これから先、自分がどうしたいか」ということも、うまく考えられなくなってしまうもの。

例えばメンタルの不調で休暇をとった場合。

病気休暇→病気休職とステップを踏むことで、一定期間は収入が担保されます。

- 「休職」ではなく「有給休暇」扱い

- 3ヶ月、給与全額支給

- 1年以内はおよそ8割の給与支給

- 以降は無給だが、傷病手当がもらえる可能性あり

以上のように、休職中の待遇の良さは公務員ならでは。

休職を利用すれば、本当にやめなければならないのか、今後の進路をじっくり考えられますね。

「自分がどうしたいか」を考えるには、心と身体にゆとりがある状態で、じっくりと腰を据えて自分と向き合う必要があります。

まずは「現在」の自分をしっかりと労ってからで大丈夫。

落ち着いたら、「未来」の自分に目を向けてあげてくださいね。

まとめ:迷っているあなたへ|まずは”自分と正直に向き合うこと”から

公務員を辞めたあとの進路を決めるには、「なぜ公務員を辞めたいと思うのか?」「辞めたあとの理想の働き方は?」と自分と向き合うことが重要です。

いきなり自分と向き合うって言われても…と思いますよね。

私も、毎日のタスクをこなすのに精一杯で、「これから先の私」について考える時間なんて取れませんでした。

私が決断できたきっかけは、仲良くしていた同期の退職でした。

彼女も悩んだ末に「子どもとの時間をとりたい」という想いに向き合い、行動していました。

そんな彼女の姿勢に、私も刺激を受けました。

「私にもいつか転機がくるはず…」と思っていましたが、それは今だ!

人生を変えたければ、自分で動かないとダメなんだ。

身近な同期の選択に、そんな当たり前のことに気づかせてもらいました。

- どんな状態だったら、私は今より幸せそう?わくわくする?

- 公務員以外で仕事をするなら、どんな仕事だったら「できそうな気がする」?

- 辞めるかわからないけど、生活防衛資金を多めに貯めておこう

私も、なんとなくでもふわっと考え、少しずつ行動していくうちに、自分の気持ちと向き合うことができました。

特に、生活防衛資金を多めに貯めておくことは、心のゆとりに繋がります。

チャレンジせず後悔より、チャレンジして後悔するほうがいい。

そう思って、公務員退職に向けて動き出す決意ができました。

これを読んでくれたあなたにとって、少しでも参考になればうれしいです。

コメント