「公務員だと、安定してていいね」

「育休とか取りやすそう」

友人と話していると、よくそんな風に言われます。

確かに育休や産休なども取りやすく、有り難い環境なのでしょう。

ですが、私の本音は違いました。

- 仕事も頑張りたいなら、残業は必至

- その一方で、やりがいのない庶務やサポートを回されがち

- 異動は運。キャリアをコントロールする余地のなさ

仕事に集中するなら部分休業や時短勤務は合わず、でも子どもとの時間を取りたい気持ちだってある。

「女性が子育てにコミットするなら、仕事は諦めないといけないの?」

漠然とした不満で悶々としていたときに出会ったのが、佐藤直子さんの『女性公務員のリアル なぜ彼女は「昇進」できないのか』。

ページをめくるごとに、今まで肌で感じていた“もやもや”が、一気に言語化されていく感覚がありました。

概要:女性公務員のリアル なぜ彼女は「昇進」できないのか

著者の佐藤直子さんは、現役地方自治体職員でありながら「自治体女性職員のキャリア形成」などを博士課程で研究を続けている方。

ただ女性に昇進を勧めるのではなく、自分や社会がどうなったらいいか、その実現に何が必要かを考えてみること。その主題を軸に、女性公務員のキャリアと昇進をめぐる「リアルな壁」が、データと当事者の声で描かれています。

- 昇進を「選ばない」のではなく、「選べない」社会構造

- 配属される部署により経験値に差がつき、昇進に直結

- 女性は庶務や支所勤務に偏りやすく、コア業務の経験を積みにくい

はなこ

はなこ「自分の力量のせいだけではなく、仕組みがこうなっているのか!」と腑に落ちる内容ばかりでした。

なぜ女性公務員は「成長しにくい」のか?

1. 女性公務員のキャリアパスは「成長できない」特徴がある

まず、公務員は「職業能力」に基づく「職能給」。つまり、「仕事内容」ではなく「その人の能力」に応じて給料が決まります。どんな事態にも対応できるオールラウンダー、ゼネラリストが重宝されるということです。

この雇用の特徴では、次のように確認されています。

- 職業能力の成長度合いは、本人の能力だけでなく、配置される仕事のレベルによって変わる

- 人材としての価値もキャリアパスで決まる

- 一方、異動前後の仕事の関連性が薄い経験は、能力形成や昇進に負の効果を生む可能性

自分のキャリアを描くときの「成長の地図」。どんな経験や役職を経て成長し、どのような役割に進んでいくかを示す道筋のこと。

育成されていない能力が求められる部署に突然異動した場合、大変な労力を要します。公務員の異動経験者なら、大きく頷けるでしょう。異動で全く知らない業務にあたったとき、新採になった気持ちで学び直しますよね。

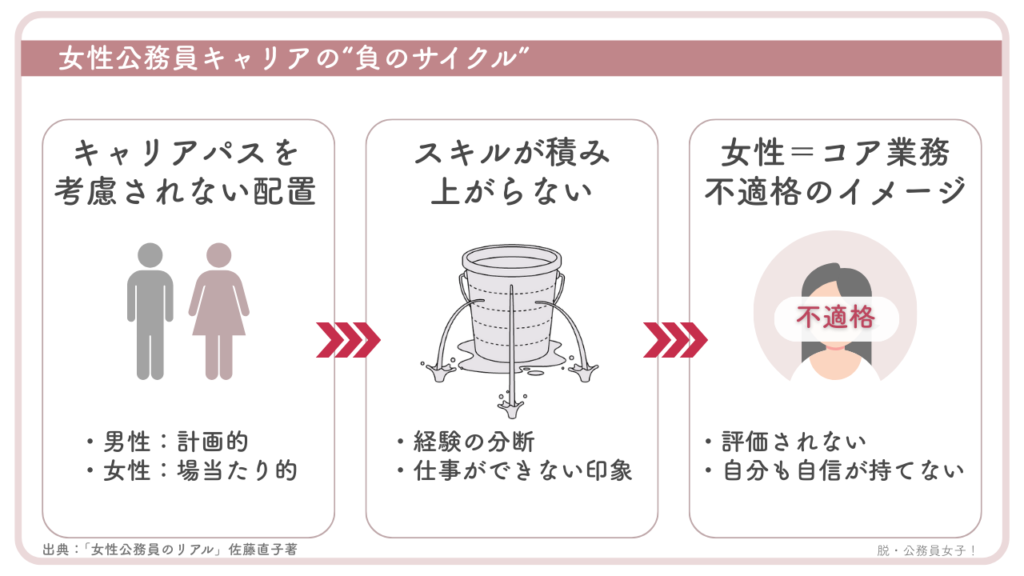

こうした関連性が薄い分野での異動は、女性に起こる可能性が高いとしています。

- 男性職員と比べ、女性職員は人事異動による計画的な育成がされない

- 次の異動先を決める際、業務を通じて得た経験やスキルが考慮されにくい

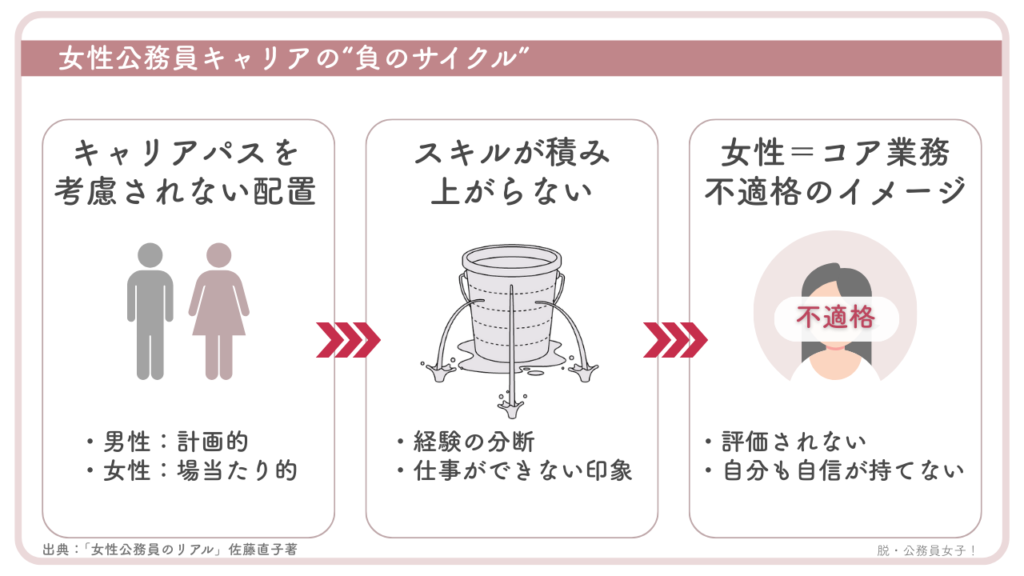

つまり、

- 女性はキャリアパスが考慮されていない

- 関連性が薄い分野の異動で、自他ともに「仕事ができない」印象

- 女性は行政のコア業務に適正がなく、中枢を担う部署には不適格のイメージが定着

という負のループが起きているわけですね。その根拠として、次で紹介する調査結果を挙げています。

2. 男性はスキル形成業務、女性は庶務に偏りがち

著者の佐藤直子さんが行った「幹部職員のキャリアパス調査」では、2種類の業務経験を調査しました。

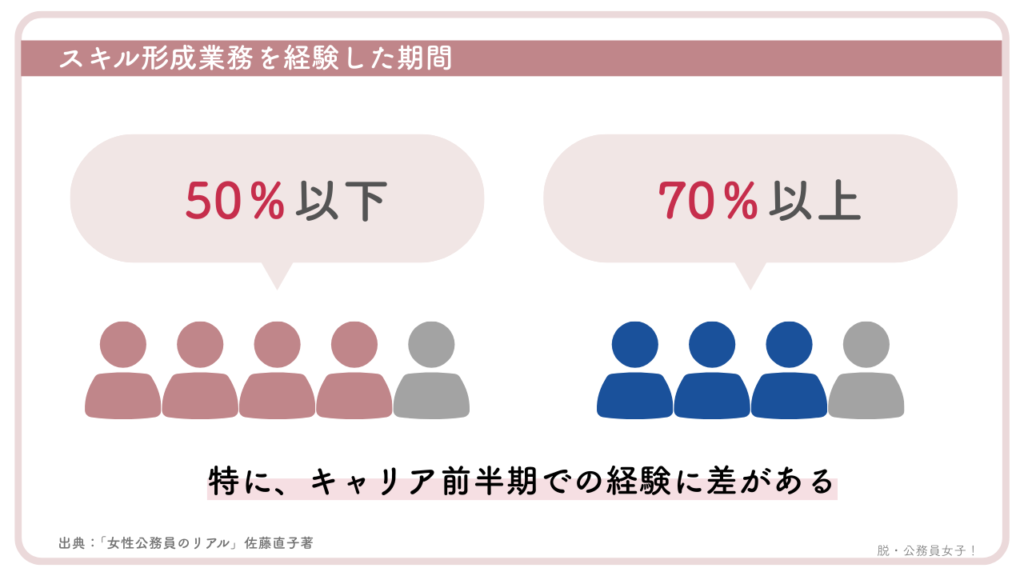

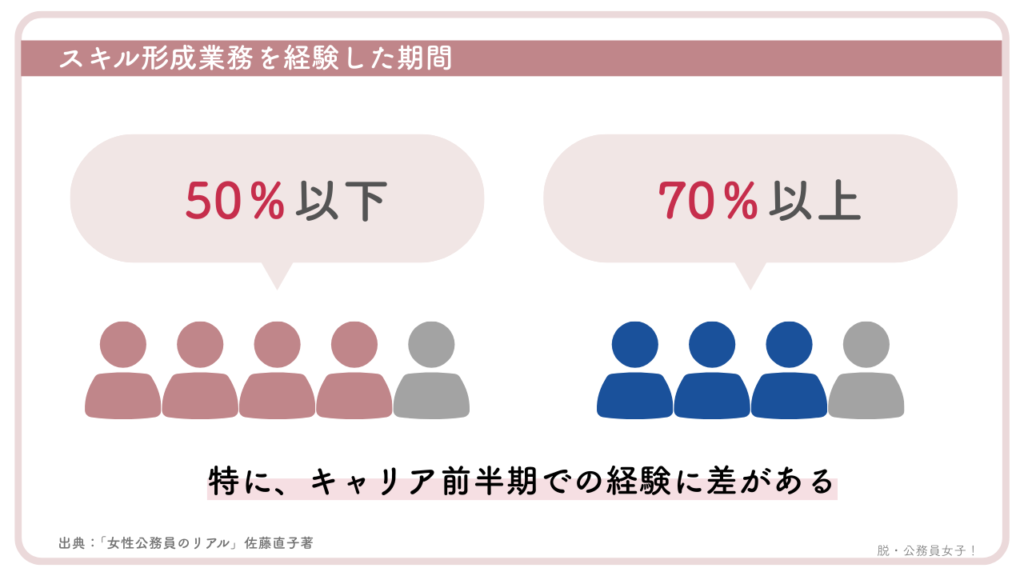

①”スキル形成業務を経験した期間”の調査

1つは、”スキル形成業務を経験した期間”の調査です。

行政職員として能力アップに役立ったり、管理職経験において必要なキャリアのこと。

- 財政:予算・決算事務

- 組織:組織整備、人事、組合交渉、行財政改革関連業務

- 企画:制作等の企画調整(計画策定や制作等の庁内調整。進捗管理のみは除く)

- ステークホルダー対応:事業者・団体折衝、市民や企業等との連携・協働事業、市民反対運動への対応、他都市との折衝や連携事業(窓口対応のみは除く)

- 調査対象の女性8割が、勤務経験中「スキル形成業務」の期間が50%を切る

- 特にキャリア前半期での経験がない

一方男性は、

- 調査対象の男性7割が、勤務経験中「スキル形成業務」が70%を占める

- 一般事務職で本庁局長になった男性は、キャリア初期から「スキル形成業務」を経験

という結果でした。ここまで明確に差があるとは、驚きですね。著書では、

局長級に昇進する男性は管理職になるまでにスキルが形成されているのに対し、女性はスキルの形成しやすい経験ができる期間が短く、管理職になるまでにスキルが形成されにくい

と明記しています。

私の自治体では、財政課には男性職員しか配属されません。「予算・決算の時期は残業が多いから」という理由を自然と受け入れていましたが、これこそ”男性にスキル形成業務が回されやすい”現象そのものですよね。

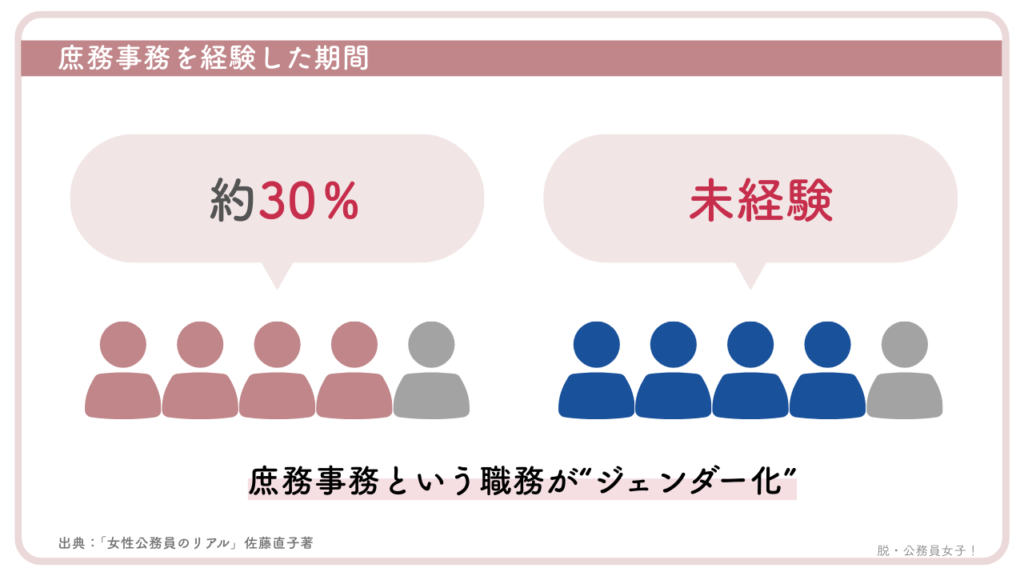

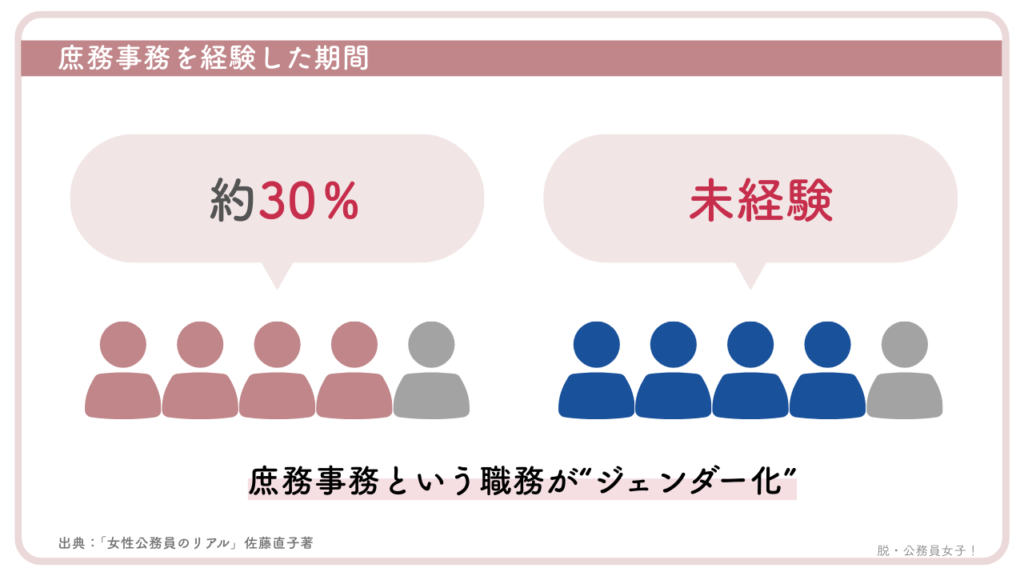

②”庶務事務を経験した期間”の調査

2つ目は、”庶務事務”経験の調査です。

旅費事務・文書事務・服務関係事務のこと。

旅費の支払いや出勤簿管理などは、規定や役所独自の「お作法」に則った事務処理。基本的知識を習得できる反面、作業に時間がかかります。

- 女性職員は全員が庶務事務を経験

- 庶務事務を断る意思表示をした1名を除き、庶務事務期間が全経歴の約30%

一方男性は、

- 局長級を経験した男性職員は8割が庶務事務未経験

- 経験者であっても全経歴の9%

この割り振られ方は、庶務事務という職務がジェンダー化されていたわかりやすい例です。

現役職員として働く私にも、心当たりがありました。

私も、「男性チームは課のメインの業務、女性チームは庶務の分担で」と男性上司から明確に指示されたことがあります。耳を疑いましたが、私自身が部分休業取得中だった引け目もあり、反発できませんでした。

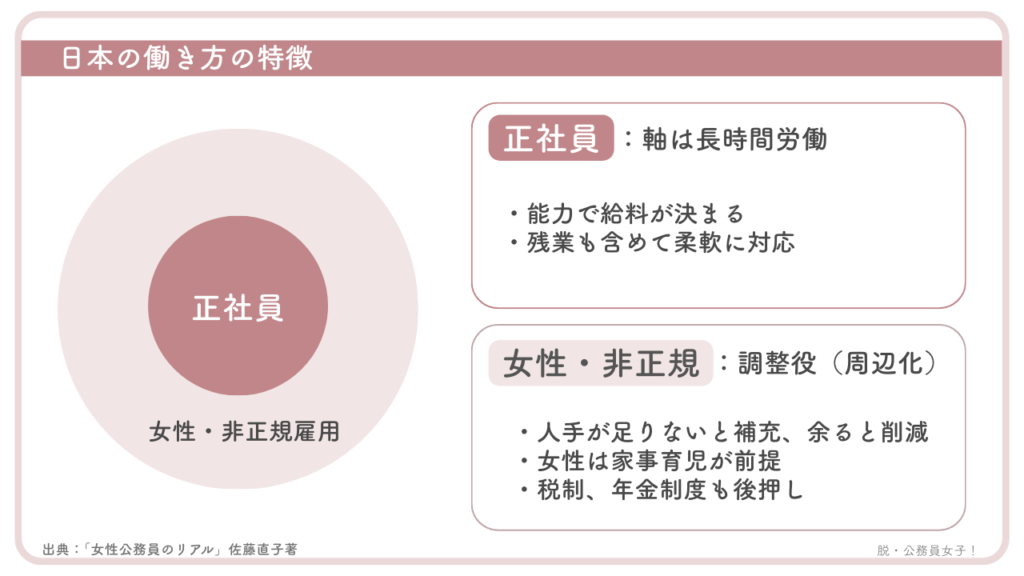

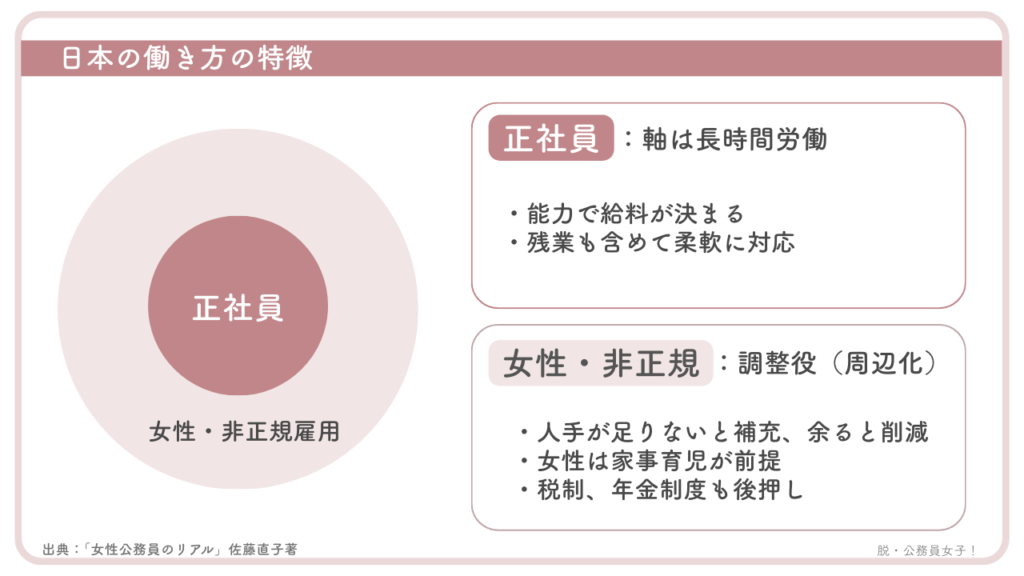

3. 社会構造として家事・育児など無償労働が女性に偏っている

日本では、家事や育児などのお金にならない仕事(無償労働)の多くを女性が担っています。そもそも無償労働が女性に偏る「仕組み」も多く、女性はそれを前提に「家庭と両立しやすい仕事」を選ぶことが多いですよね。

日本の働き方の特徴は2つあります。

① 正社員(正規雇用)の特徴

・仕事内容ではなく「能力」で給料が決まる

・柔軟に対応可=残業できることも含まれる

② 女性・非正規の役割(周辺化)

・人手不足の時に補充、余れば削減=バッファ(調整役)

・女性は家事・育児を担うことが前提

つまり「男性は長時間労働」「女性や非正規は調整役・周辺化」という構造が、日本の雇用の大きな特徴なのです。

こうした仕組みがあることを前提に、

「そもそも家事育児介護が社会的に女性に偏っているから、私も家事育児介護を優先したんだな」と考えてみるのは大事です。

育児などで仕事を休む期間があると、その後のキャリアに大きく影響しますが、今の社会にはそのブランクを取り戻す仕組みがほとんどありません。

だからこそ、「もし家事や育児がなければ、どんな仕事をしたかったか」を想像することが、将来の働き方を考えるヒントになります。

私が公務員を選んだのは「(当時の彼氏を)サポートしたい」という理由でした。それが悪いことだとは思いませんが、自ら”周辺化”への道を選ぼうとしていたのかな…と考えるきっかけになりました。

でも、今は価値観マップのおかげで「私は能力を発揮できる場で、一生懸命仕事をしたかったんだ」というくすぶっていた気持ちに向き合えました。その気持ちを構造的に振り返ることができたのは、この本のおかげです。

昇進だけじゃない、あなたの働き方を考えるヒントに

他にも『女性公務員のリアル』では、

- 「女性管理職も増えている」数字の罠

- 女性管理職が少ないのは、女性自身の「選択」によるものでは?

- 定年まで主任でいるつもりだけど、そのメリット・デメリットは何?

など、「私はどう生きたいのか」「どう働きたいのか」を考えるためのヒントが200ページ弱にぎゅっと詰まっています。

この本は「昇進する/しない」だけの話ではありません。仕事にやりがいを感じられずくすぶっている女性公務員にこそ読んでほしい本です。

モヤモヤを抱えているなら、ぜひ手に取ってみてください。

きっと「ああ、そういうことだったのか」と腑に落ちる瞬間が訪れるはずです。

コメント